社員インタビュー

Arsagaブログ

2025年2月13日(木)、アルサーガパートナーズでは社内向けライトニングトークイベント「Taste of Tech(通称TOT)」を開催しました。

今回のTOTには、東京本社と福岡支社からエンジニア&コンサルタントの4名が登壇。技術の話にとどまらず、仕事をスムーズに進めるためのTipsや、アルサーガに入って変化した自分の価値観などについても語ってくれました。

それでは、第15回TOTのイベントレポートをお届けします!

目次

「Taste of Tech」(通称TOT)は、「ゆる〜くTechを楽しむこと」をコンセプトに、みんなの「知っている」「知りたい」を他のメンバーにお裾分けするための社内LT(ライトニングトーク)イベントです。

内容はTechに限らず、技術者やビジネスマンなど様々なバックグラウンドを持った人が登壇し、それぞれが培った知識や経験を共有する場となっています。

今回は以下の4名に登壇してもらいました。

「アルサーガに来て広がった物事への向き合い方」

柴田さんは、2023年6月に未経験エンジニアとして入社。それから1年半が経った今、「アルサーガに来て広がった物事への向き合い方」というテーマで登壇しました。

入社当初、柴田さんは大きな理想を抱いていました。しかし、現実は思い描いた通りにはいかず、入社1ヶ月で「転職しようかな」と考えるほど落ち込んだそうです。それでも彼は今、こうしてマイクを握っています。

その転機となったのが、「レンガ職人の物語」でした。事実は変わらなくても、それをどう捉えるかで行動は変わる。変えられない現実を受け入れるために大切なのは、「許すこと」と「感謝すること」。

入社直後にアサインされたのは、未経験の若手では通常関わることのない大規模案件でした。そのことに気づいたとき、柴田さんの視点が大きく変わりました。そして、「許す」「感謝」の先にあったのは、「目的を設定する」こと。それにより視座が格段に上がり、目の前の仕事がどこにつながっているのかを俯瞰して考えられるようになったといいます。

最後に、柴田さんはこう締めくくりました。

「働いていると、やりたくないこと、それでもやらなければならないことはたくさんある。でも、目の前の事実は変わりません。 その事実に対してどんな意味を持たせるかは自分次第です。少しでも自分のエネルギーが出る捉え方をしてほしい。」

柴田さんが悩み、葛藤しながらも成長してきたその歩みに、会場の誰もが心を揺さぶられました。「柴田さんがこの会社にいてくれてよかった。」そう思わずにはいられない、熱いメッセージでした。

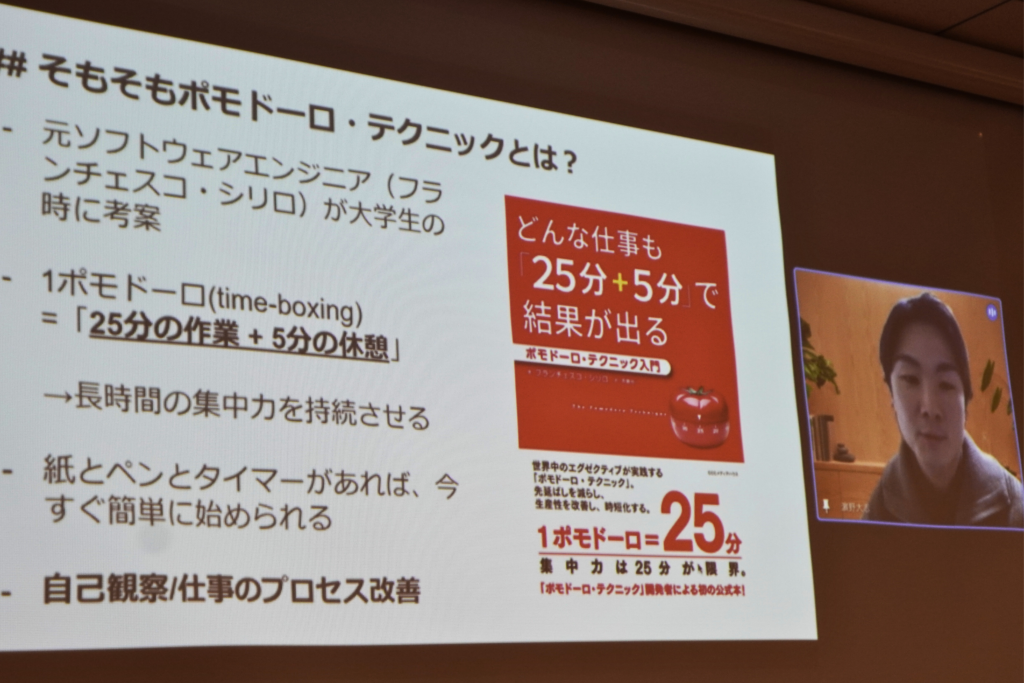

「エンジニアのためのポモドーロ・テクニック 再入門」

「良い緊張」で主体的な作業を。福岡支社の濱野さんは、「時間は敵ではなく、味方にしていきましょう」というメッセージを伝えてくれました。

そもそもポモドーロ・テクニックとは、元ソフトウェアエンジニアのフランチェスコ・シリロが考案した時間管理術のこと。短時間の集中と休憩を繰り返し、効率的に作業を進める手法です。

具体的には、以下の3つのステップがあります。

・1日に使えるポモドーロ数を計算する。

・今抱えている作業に優先順位をつける。

・メリハリをつけ、時間をしっかり区切って「見える化」する。

特に、時間を「見える化」することが最も重要。しっかり区切ることで、集中力を保ちつつ、作業の進捗も把握しやすくなります。

また、チームでのポモドーロ活用についても紹介がありました。ペアプロやモブプロにおいても、時間がきたらしっかり区切ることで、チームを横断してもうまく連携が取れるようになります。詳しくは…本を読んでみてね!

最近は生成AIが話題となり、時間効率化がトレンドですが、そもそも時間の使い方が上手くなければ効率化も何もありません。まずは「時間」を味方につけることが大切。

一度は耳にしたことがある人も多いポモドーロ・テクニック。しかし、続かずに挫折した人も少なくないはず。今回、濱野さんの「再入門」を経て、アルサーガのエンジニアたちは時間管理の達人への第一歩を踏み出したことでしょう!

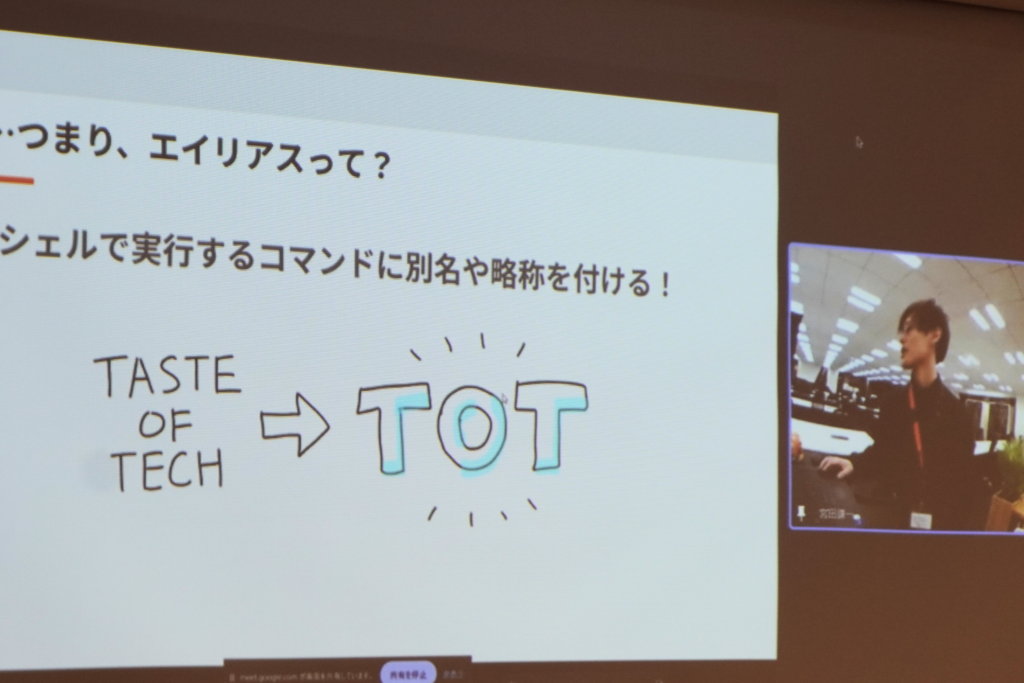

「今からはじめる エイリアス」

「好きなもの?ゲーム!エイリアス!」そんな勢いで会話を始めたのは、福岡支社の宮田さん。今回の発表では、大好きなエイリアスについて熱く語ってくれました。

エイリアス(alias)とは、日本語で「別名」を意味します。例えば、「Taste of Tech」を「TOT」と略すのも一種のエイリアスですね。特にエンジニアの世界では、よく使う長いコマンドや操作を短縮形に置き換えることで、作業の効率を大幅に向上させるテクニックとして活用されます。

たとえば、毎回長い手順を踏んで実行していた作業を、エイリアスを使うことで一発でできるようにする。そんな魔法のような仕組みです。これをうまく活用すれば、手間を大幅に減らし、ストレスフリーな開発環境を手に入れることができます。

宮田さんは、エイリアス初心者でもすぐに使える「実践的な作例集」を3つ紹介してくれました。

「エイリアスは、組み合わせ次第で無限に便利になります!」と、宮田さんも熱弁。

最後は、エイリアスとTOTを絡めたダジャレラップで締め括った宮田さん。会場を笑いと熱気で包み込んだこの発表、きっと多くのエンジニアが新たなエイリアスを設定したことでしょう。

「ハッカソンのすゝめ」

TOTに、ついにコンサルティング本部からの登壇者が現れました。中山さんが選んだテーマは「ハッカソンのすゝめ」。目的はシンプルで、「ハッカソンってこんなことまでやっていいんだ」と思ってもらい、みんなに気軽に参加してほしいとのこと。

そもそも、ハッカソンとは何か。短い時間でアイデアを形にする、エンジニアやデザイナー、企画職の人たちが集うイベントです。まじめにプロダクトをつくるものもあれば、面白いアイデアを世の中に出したい、というものもあります。テーマ次第で、社会貢献、ビジネス、エンタメなど、幅広いスタイルが存在します。

中山さんは、学生時代からいくつものハッカソンに参加してきたそうです。真面目なものも、おふざけ全開のものも、さまざまです。そして今も、アルサーガの有志メンバーと新しいハッカソンに挑戦中とのこと。そんな中山さんが、これまでに参加したハッカソンで考案した事例を三つ紹介してくれました。

一つ目の事例は「First Chibunion(ファースト チブニオン)」。恥部専門のオンライン診療アプリです。複数の医療従事者に診断してもらう「セカンドオピニオン」にちなんだネーミングで、「恥部をいきなりお医者さんに見せるのは恥ずかしい…///」という人のために、直接診察を受ける前にオンラインで相談できる仕組みを整えました。医療と社会貢献、そしてエンタメ性を兼ね備えた、画期的なサービスです。

他の事例も面白かったのですが、あまりに面白すぎるため、ここでの公開は自重します。

そんな諸々のふざけた話のあと、中山さんは「ハッカソンの勝ち方」について語り始めました。気づけば、会場の空気は「ハッカソンに参加してみようかな…」という雰囲気に。少なくとも、この話を聞いた誰かが、次のハッカソンに足を踏み入れることになるでしょう!

今回のTOTも予想以上に多くの人が参加してくれて、運営、うれしい悲鳴。

酒好きの社員が準備しているおかげで、お酒の種類はやたらと豊富です。逆にソフトドリンクがいつも足りなくなるのが悩みどころ。アルサーガの社員、意外とノンアル派が多いんですよね。

さらに今回は、初めてコンサルティング本部からの登壇者がいたこともあり、懇親会にもコンサルメンバーがたくさん参加してくれました。

同じ会社で働いていても、プロジェクトや部署が違うと意外と接点が生まれづらいもの。だからこそ、こうした社内イベントで交流の輪が広がるのは、運営としてとても嬉しいです。そこから新たなビジネスの共創に発展することもあるでしょう。

飲みニケーションについては賛否が分かれる昨今ですが、私はこういった雑談の輪から新しいアイデアが生まれていく様子を見るのが大好きです。別に飲まなくてもいいしね。飲んでない人も多いし。

TOT、いい感じに育ってます。

今回のTOTも、笑いあり、涙ありの素晴らしい会でした。本当に、アルサーガのイベントの中でTOTが一番好き。運営に感謝!TOTが始まってから約5年。形を変えながらも続いてきた、アルサーガの大切な文化です。

そして運営として何より嬉しいのは、「次のTOTはいつですか?登壇したいです!」と声をかけてもらえることです。登壇してくれる人がいてこそのTOT、TOTがあってこその懇親会、そして参加してくれる人がいてこその予算なんです。

ありがたいことに、次回の登壇者もすでに決まりつつありますが、「参加してみたい」「TOTってどんなもの?」というアルサーガメンバーがいれば、ぜひ気軽に声をかけてくださいね。

この人とか、この人とかに。

アルサーガパートナーズは成長を続け、仲間も増えました。環境が変わっても、「挑戦を後押しする風土」と「仲間とのつながり」は、今もこの会社の根底に流れています。

TOTのようなイベントは、その象徴のひとつです。誰かが想いを語り、それを受け止める人がいる。ただそれだけの場かもしれませんが、そのやりとりが新たな気づきを生み、互いの成長につながっていきます。評価や成果に直結しなくても、挑戦すること、共有すること、その輪が広がることが大切なのです。

アルサーガパートナーズは、これからもそんな場をつくり続け、挑戦を支え合える文化を育んでいきます。

(文=広報室 渡邉)

エントリーしたい方、話を聞きたい方、気軽にお問い合わせください!

この記事へのご意見、ご感想をお待ちしています。

「おもしろかったよ」「もっとこんなことが知りたい」など、どんなご意見でも構いません。あなたのご感想を、ぜひ、こちらのフィードバックフォームからお送りください。