東急リバブル株式会社 / 生成AIを組み込んだSNS投稿文章作成システム

サービス概要

東急リバブル株式会社は、不動産情報の発信手段としてSNSの活用を強化するため、生成AIを活用した「TOKYU LIVABLE Generative AI System」を開発・導入しました。

近年、SNSは不動産売買においても重要なコミュニケーションツールとなっています。しかし、物件の特徴を的確に伝える文章を作成するには、物件ごとの特性を理解し、ターゲットに合わせた訴求ポイントを選定する必要があり、従来の手作業では限界がありました。

これまで東急リバブルでは、SNS投稿を専任の担当者がひとつひとつ作成しており、投稿できる物件数に限界がありました。そこで、Z世代を含む次世代の顧客層を見据え、より効果的かつ効率的な情報発信を行うために生成AIの活用を決定しました。

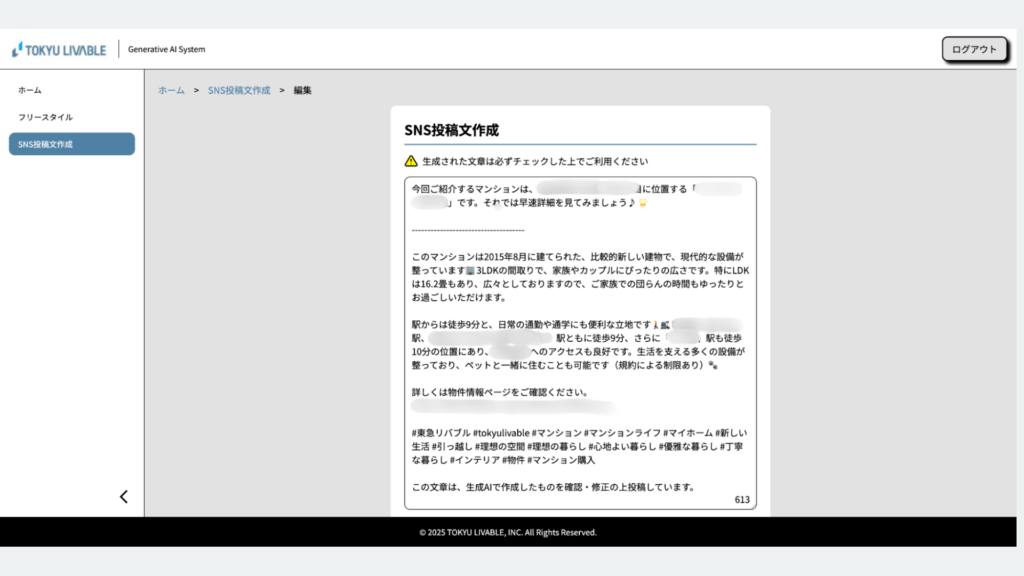

「TOKYU LIVABLE Generative AI System」は、物件の特徴やターゲットに応じた投稿文を、簡単な入力操作だけで自動生成できるシステムです。これにより、作業時間を大幅に短縮しながら、より多くの物件情報をSNSで発信できるようになりました。

| サービス名 | 「TOKYU LIVABLE Generative AI System」 |

| お客様名 |

東急リバブル株式会社 |

| 提供内容 | 要件定義、WEBアプリ開発、テスト、保守運用 |

今回は、「TOKYU LIVABLE Generative AI System」の企画を担当されている、小林様と八周様にお話を伺いました。

<お話を伺った方>

東急リバブル株式会社

DX推進部 DX推進課 マネージャ

小林 浩様

東急リバブル株式会社

DX推進部 DX推進課 係長代理

八周 郁弥様

(写真左より、東急リバブル株式会社 八周様、小林様、アルサーガパートナーズ 門司)

課題

・生成AIを活用したく、最適な導入方法を模索していた

当初はSaaSのカスタマイズを検討していたが、業務に適した形での導入が難しく、試行錯誤を繰り返す中で行き詰まっていた。

・SNS活用の業務負担が大きく、投稿数が限られていた

SNSは不動産情報の重要な発信手段となりつつあったが、投稿するためには物件ごとの特性を把握し、適切な表現を選び、文章化する作業が必要であり、専任の担当者の手作業に依存していた。そのため、投稿数が月5件程度にとどまり、担当者の業務負担も大きかった。

・SNS投稿における表現規制が厳しい

不動産広告では、「優良誤認」とならない表現が求められ、例えば「抜群」等といった表現はNG。そのため、SNS投稿のたびに細かなルール確認が必要となり、効率的な運用が難しかった。

課題に対するアルサーガパートナーズの対応

・高速な開発と柔軟な対応

プロジェクトの意思決定を迅速に進めるため、スピード感を持った開発体制を構築。ユーザーテストの最終段階で発生したバグ対応も、一般的な開発会社なら1〜2週間かかるところを2営業日で修正し、スムーズな導入を実現した。

・生成AIを活用した業務特化型システムの開発

SNS投稿業務の負担を軽減するため、チェックボックスで条件を入力するだけで、ターゲットに最適な文章を生成するシステムを構築。

・禁止ワードの自動修正機能を実装

不動産広告の規制に対応するため、プロンプトの調整だけでなく、禁止ワードを検出し、適切な表現に自動変換する仕組みを導入。

導入後の成果・展望

・SNS投稿数が大幅に増加(月5件⇒50件)

従来、業務負担の大きさから月に5件程度しか投稿できなかったが、「TOKYU LIVABLE Generative AI System」導入後は月50件程度の投稿が可能に。

・投稿作成時間の劇的短縮(1件あたり30〜45分⇒5分)

これまで1件あたり30〜45分かかっていた投稿作業が、わずか5分で完了。担当者1人でも、より多くの投稿を効率的に作成できるようになった。

・AI活用の成功事例として、さらなる業務最適化の展望が広がる

本システムは、SNS投稿の効率化を目的とした生成AI活用の第一弾。導入の成功を受け、今後は他の業務にもAI技術を展開し、不動産業界のさらなるデジタル化を推進することを検討している。

SNSの1件あたりの投稿スピードが、30〜45分⇒5分に!

――今回アルサーガパートナーズが開発支援させていただいた「TOKYU LIVABLE Generative AI System」について、簡単に教えてください。

東急リバブル 小林様(以下、小林様):

「TOKYU LIVABLE Generative AI System」は、生成AIを活用し、SNS投稿用の文章作成業務を支援する社内向けシステムです。2024年11月より、本システムの運用を開始しました。

不動産業界では、これまで紙媒体の広告や街頭での宣伝が主流でした。しかし、近年ではSNSなどのデジタル媒体を活用した広告手法も増えてきています。

当社でもSNSを活用した広告宣伝に取り組んでいましたが、正直なところ、十分に活用しきれていませんでした。新しい宣伝手法であるため、専任の人員リソースを確保することが難しく、対応に時間がかかっていたのです。社内では「SNSを活用した広告を強化したい」という声が上がっていたものの、リソースの問題からなかなか実現できない状況でした。

そこで、この課題を解決するために、生成AIを活用したシステムを開発しました。

――具体的なシステム内容や活用法について教えてください。

小林様:

SNS用の文章を作成する際には、さまざまな視点が求められます。例えば、物件の魅力を伝える切り口として、「駅からの近さ」「間取りの広さ」「セキュリティの充実度」などが挙げられます。また、お客様の家族構成や年齢層(ファミリー、ディンクス〈共働きの夫婦〉、シニアなど)によっても、伝えたいメッセージは変わってきます。

一般的な生成AIツールを活用する場合でも、こうした訴求ポイントを細かく設定するには、プロンプトを一つひとつ手入力する必要があります。しかし、その作業自体が手間になり、業務の効率化につながりにくいという課題がありました。

そこで本システムでは、チェックボックスで条件や情報を選択するだけで、SNS広告の文章を簡単に作成できる仕組みを採用しました。これにより、ユーザーは細かいプロンプトを考えることなく、必要な要素を直感的に選択するだけで済みます。あとは生成ボタンを押せば、詳細なプロンプトを入力したのと同じレベルの質の高い文章が自動で作成されるため、誰でも簡単に使える設計になっています。

――「TOKYU LIVABLE Generative AI System」が生まれた経緯について、詳しく教えてください。

小林様:

もちろん、先ほどお話ししたようなSNS投稿業務の課題を解決したいという思いはありました。しかし、「TOKYU LIVABLE Generative AI System」を開発した目的は、それだけではありませんでした。

2022年の秋にChatGPTが登場し、世の中でも生成AIの活用が急速に広がり始めました。当社としても、この技術をどのように業務に取り入れる必要があると感じ、具体的な活用方法を模索し始めました。

ただ、生成AIには特有の課題があります。AIの性能はどんどん向上していますが、完璧ではなく、ハルシネーションのような間違いも発生します。即座に「統計的に確からしい答え」は返してくれるものの、それが業務利用となると、誤った情報が混ざることで信頼性が損なわれ、実際の業務に適用しづらいという側面がありました。

また、世の中の生成AI活用事例も参考にしましたが、プロンプトを設計して入力し、生成された文章をコピーして利用するという流れが一般的でした。しかし、この方法では業務の流れが大きく変わり、かえって手間が増えてしまうケースもあると感じました。生成AIを導入する以上、業務効率化につながる形にすることが重要だと考えていました。

――たしかに、生成AIを導入しただけでは、かえって手間が増えることもありますよね。その点で、どのように活用すべきかを考えることが重要ですね。

小林様:

そうなんです。そこで、まずは事務的な定例業務を効率化する可能性があると考え、社内のいくつかの業務をヒアリングしました。その中で目をつけたのが、SNS投稿文作成業務です。

現在の時代背景を考えると、SNSを活用した広告戦略は重要です。しかし、当社では十分に活用しきれておらず、そこに課題を感じていました。そして、生成AIはWeb上の広告や記事を学習しているため、SNS向けの文章作成には適していると考えました。

新しいツールを社内に導入すると、最初は話題になり盛り上がりますが、使いづらかったり間違いが多かったりすると、結局は定着せずに使われなくなることが多いものです。そこで、長く安定して業務で活用してもらうために、社内で実際に使える業務特化型のAIシステムを開発しました。

汎用的な生成AIを使うだけでも一定の業務効率化は可能ですが、それでは単なるツールの活用にとどまってしまいます。当社の目指す方向は、単なるAIの導入ではなく、実際に業務フローに組み込んで長期的に安定して活用できる仕組みを作ることでした。そのために、「TOKYU LIVABLE Generative AI System」を開発したのです。

――AIの活用可能性を検討した上での、システムの誕生ということだったのですね。実際にサービスを活用してみて、成果はありましたか?

東急リバブル 八周様(以下、八周様):

もともと社内にはSNSの専門家がいなかったため、運用に非常に時間がかかっていました。以前は月に5件程度しか投稿できませんでしたが、「TOKYU LIVABLE Generative AI System」を導入したことで、現在では投稿数が月50件程度に増えています。

担当者もシステムの操作に慣れてきており、今後さらに投稿数を増やせるのではないかと考えています。

現在、SNSを活用した宣伝業務を担当しているのは1名のみです。そのうえ、この業務だけを専任で行っているわけではなく、限られた時間の中で対応しなければなりませんでした。

さらに、その担当者は営業職ではないため、地域の特性や物件の詳細に精通しているわけではありません。営業担当者から提供された文字情報をもとに文章を作成していたため、どうしても限界があり、投稿数が伸び悩んでいました。

しかし、「TOKYU LIVABLE Generative AI System」を導入したことで、1件あたり30~45分かかっていた作業が、わずか5分程度で完了するようになりました。システムへの入力から内容のチェックまでが5分で完結するため、大幅な時間短縮につながっています。

AIの強みを活かし、ルールで補完。最適なハイブリッド運用の実現

――アルサーガパートナーズを開発パートナーとして検討いただいた経緯について教えてください。

小林様:

生成AIを活用しようと考えた当初、実は別のサービスの導入を検討していました。最初は、既存のSaaSサービスを当社向けにカスタマイズして活用することを考え、半年から1年ほど構想を練っていました。しかし、思うように進まず、行き詰まってしまいました。

そこで、一度構想をゼロベースで見直し、情報を整理しながら新たな選択肢を探ることにしました。そんなとき、以前の上司から共有されていたアルサーガさんの資料を思い出したのです。資料を確認すると、アルサーガパートナーズが生成AIに取り組んでいることがわかりました。「もしかしたら、この課題を解決できるかもしれない」と思い、まずは問い合わせをしてみることにしました。

「こういうことをやりたい」と相談したところ、すぐにレスポンスがあり、そこから打ち合わせを重ねながらテンポよく進んでいきました。いくつかの開発会社にも問い合わせをしましたが、最終的にはアルサーガパートナーズを開発パートナーとして選ぶことに決めました。

――いくつか問い合わせをされた中で、最終的にアルサーガパートナーズを選ばれた理由を教えてください。

小林様:

レスポンスや打ち合わせ時の意思決定のスピードが非常に早かったこと、提案が率直でわかりやすかったこと、そして単発の開発にとどまらず、今後の展開まで見据えたパートナーとして信頼できると感じたことが決め手でした。

特に、最初の打ち合わせで、「このシステムの場合、SaaSのカスタマイズよりもスクラッチ開発の方がメリットが大きい」と明確に伝えてくれたのが印象的でした。曖昧な表現ではなく、具体的な理由とともに提案してもらえたことで、開発方針がクリアになり、スムーズに進められると感じました。

また、このシステム開発は、当社における生成AI活用の第一弾にすぎません。SNS業務の効率化だけで終わるのではなく、生成AIを活用するための基盤を一つ構築し、今後は社内のさまざまな業務へと展開していくことを想定しています。そのため、単なる開発会社ではなく、長期的なパートナーとして信頼できるかどうかが重要でした。

――プロジェクトを進める中で、アルサーガパートナーズに対して特に貢献を感じた点について教えてください。

小林様:

生成AIに関する最新技術を積極的に共有してもらえるのは、大変ありがたいと感じています。たとえば、生成AIのチャンクの切り方やベクトルデータベースの活用方法など、実践的な知識を詳細に教えていただきました。外部のセミナーに参加しなくても、十分な情報を得られるほどの充実した知見を共有してもらえるのは、とても助かっています。

これまでお話しをお聞かせいただいた生成AIベンダーでは、こうした技術的な情報共有はほとんどありませんでした。そのため、新しい視点に気づき、積極的にトライができるという点で、とても刺激的でした。

特にアルサーガパートナーズは、最新技術に対するアンテナが高く、常に新しい情報をキャッチアップしながら、適切な提案をしてくれる印象が強いですね。

――アルサーガパートナーズの開発チームに対して抱いていた印象や、開発中の思い出などを教えてください。

八周様:

私は普段から主に門司さんとやり取りをさせていただいていますが、最初の印象どおり対応スピードが非常に速いと感じています。

特に印象的だったのは、ユーザーテストの最終段階で発生したバグ対応のスピードです。他のベンダーであれば「1〜2週間かかる」と言われるような修正でも、アルサーガパートナーズではわずか2営業日ほどで対応していただきました。これには本当に驚きましたし、開発を進める上で非常にやりやすかったですね。

また、どんな提案に対しても率直かつ分かりやすく説明してくれるので、技術者ではない私でも非常に理解しやすかったです。専門的な内容であっても、納得できる形で説明してもらえるので、スムーズに進められたと感じています。

アルサーガパートナーズ 門司(以下、門司):

私の中で特に印象に残っているのは、禁止ワードの対応です。

不動産業界では、SNS投稿に関する規制が厳しく、広告表現に制約が多いのですが、リリース直前になって、どうしても禁止ワードが表示されてしまうというバグが発生しました。

小林様:

「抜群」の話ですね(笑)。

不動産広告では、優良誤認を招く表現はNGとされています。例えば、「日当たりがいい」という表現も、「南向きにつき、日当たり良好」のように具体的な根拠がないと使用できません。規制が厳しく、広告表現には細かいルールがあります。

今回のバグでは、こうした禁止ワードをプロンプトで制御していたにも関わらず、AIが繰り返し使用してしまうという問題が発生しました。特に頻繁に出てきたのが「抜群」という言葉だったので、社内ではこれを「抜群の話」と呼んでいました(笑)。

門司:

プロンプトの調整を試みましたが、なかなか解決せず、最終的にはシステム側で制御する仕組みを導入しました。

具体的には、禁止ワードが含まれていた場合、再度生成AIに「この文章にこの禁止ワードを使わないでください」という指示を与え、文章を修正させるようにしたんです。AIの強みを活かしながら、システム側でしっかり制御を加えることで、最適な仕組みを作ることができました。結果的に、効果的な対応策になったと思っています。

小林様:

概ねいいものができるというのがAIの特徴ですよね。でも、その「概ね」が問題になる。

生成AIは柔軟でしなやかな文章を作るのが得意ですが、禁止ワードのように「柔軟にしてはいけない部分」にまでその特性が影響してしまうんです。そういう部分は、ルールで厳格に縛る必要があります。

今回の対応では、AIの柔軟性を活かしつつ、ルールで補完するハイブリッドな仕組みを構築し、業務をより適切に運用できる形に整えました。

AIと共に切り拓く、不動産業界の新たな未来

――今後、生成AIを活用したソリューションで叶えたい、長期的な展望について教えてください。

小林様:

今後、特にZ世代以降の人々とともに働くうえで、デジタルをどのように活用していくかという価値観はますます重要になっていくと思います。我々としても、そうした変化にどうフィットしていくかが大きな課題です。

不動産業界は、長年「アナログな業界」と言われてきました。しかし、AIの進化によって、人が介在しなくても、まるで人のようにAIが顧客とコミュニケーションを取る未来が見えてきています。お客様のニーズや取り巻く環境に応じた柔軟な対応が、AIによって可能になるかもしれません。

もちろん、現在のAI技術だけでは、こうした理想の実現はまだ難しい部分もあります。しかし、我々がこうしてAIの最前線と向き合い続けることで、日進月歩、進化するAIとともに、不動産業界の未来をつくっていけるのではないかと考えています。それが実現できたら、とても面白いですよね。

また、不動産業界は労働集約型のビジネスでもあります。これからの労働人口の減少に備え、どれだけ「人に頼らない業務の進め方」ができるかも、重要なポイントだと思っています。AIを活用しながら、より効率的で持続可能な働き方を実現していきたいですね。

八周様:

当社の主な業務は売買仲介ですが、それ以外にも法人向けの仲介や新築物件の販売など、不動産に関する幅広い業務を手がけています。その中には私たち自身が気づいていないだけで生成AIを活用できる領域がまだまだあるかもしれません。

生成AIを活用することで、業務の効率化をさらに進め、これまで見えていなかった最適化の余地を発見していきたいと考えています。AIによって、業務の負担を軽減しつつ発信力・訴求力を高められれば、より多くのお客様に価値を提供できるようになるのではないかと期待しています。

====================================

アルサーガパートナーズは、開発戦略から実装支援までをワンストップで対応し、お客様のDX戦略を支援しています。実際の対応事例も含めお伝えさせていただきますので、少しでもご興味を持たれましたら、こちらからお問い合わせいただけますと幸いです。

https://www.arsaga.jp/contact/

(取材・編集・文=広報室 渡邉、撮影=尹)